[글로벌 비즈니스 매너] 프랑스

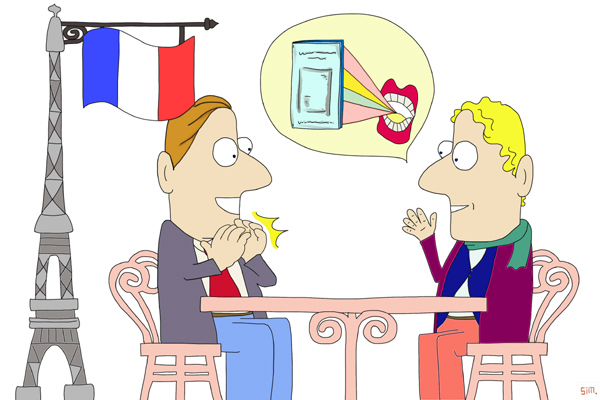

커뮤니케이션에 있어 프랑스 사람은 나무를 보고, 한국 사람은 숲을 본다. 한국 사람이 약속시간을 정확히 정하기 어려울 때 쓰는 표현이 있다. ‘서너시’ 혹은 ‘엊그제’ 라는 표현이 바로 그것이다.

반면, 프랑스 사람은 나이를 말할 때 ‘몇살 몇개월’이라고 개월까지 정확히 말한다. 어려운 일을 요구 받았을 때 대부분의 프랑스 사람들은 못할 것 같으면 ‘못한다’(Non)고 대답한다. 하지만 한국 사람은 상대방의 체면을 봐서 ‘한번 생각해보지요’와 같은 함축적인 말로 부드럽게 부정의 표시를 한다.

커뮤니케이션은 비즈니스의 기본이다. 커뮤니케이션은 언어 능력과만 관계 있는 것이 아니다. 문화를 알아야 한다. 어느 문화권에서 통용되는 소위 ‘코드’를 알아야 커뮤니케이션을 제대로 할 수 있다.

프랑스에서는 텔레비전 광고보다 카탈로그나 사용설명서 등 인쇄물에 광고 투자를 많이 해야 효과적이다. 미국이나 한국에서 통하는 광고는 프랑스 소비자를 끌지 못한다. 프랑스 소비자는 시각적인 광고보다는 자료를 보고 물건을 보고 테스트를 한 다음 구매 결정을 하는 게 보통이기 때문이다. 그래서 가장 전통적 광고 방법인 입소문 광고가 여전히 잘 통하고 있다.

이제는 소셜 네트워크나 온라인 매장의 소비자란을 통한 구매 후기가 이를 대신해주고 있는 추세다. 그리고 기업의 사회적책임이나 환경보호 노력을 하는 등 착한 기업 제품 구매를 선호한다.

비즈니스 협의를 다 마쳤을 때 비밀을 유지해달라는 협약에 서명해달라는 프랑스 바이어의 부탁을 받았을 때 한국 사람은 금세 기분이 안 좋아진다. 나를 못 믿는 것처럼 느껴졌기 때문이다. 그런데 문서화가 일상화돼 있는 프랑스인으로서는 아주 당연한 요청인 것이다.

반면에 한국인은 최종적으로 가격을 서로 합의하고도 나중에 계속 ‘최종 가격’(Final Price)을 요구하는 경우가 많다. 그런데 프랑스인은 이것에 익숙하지 않아 기분이 안 좋아지게 된다.

이 모두가 서로 다른 비즈니스 문화의 차이에서 오는 갈등들이다. 한국에서 중요한 것은 계약 당사자의 믿음이고, 계약서는 형식적인 절차와 같이 간주된다. 그러나 프랑스 사람은 계약서에 자세하게 계약 조건이 규정돼 있어야 안심한다.

한국측은 장관이나 높은 사람들이 오면 프랑스측과 업무협약(MOU)을 맺고자 한다. 프랑스측은 이 MOU 협약을 준비하면서 문화적인 갈등에 빠진다.

MOU는 문자 그대로 어떤 프로젝트를 추진하는 데에 관심이 일치했을 때에 이를 서로 확인하는 문서이다. 그런데 한국측으로서는 외국에 나가 열심히 일을 했다는 명분으로 간주된다. 하지만 프랑스측에서는 법적 구속력이 없지만 실체가 없는 이 서류에 서명하기를 꺼린다. 자칫 하면 문화적인 갈등을 겪게 될 수 있는 경우다.

- 글 : 코트라

- 일러스트레이션 심선정