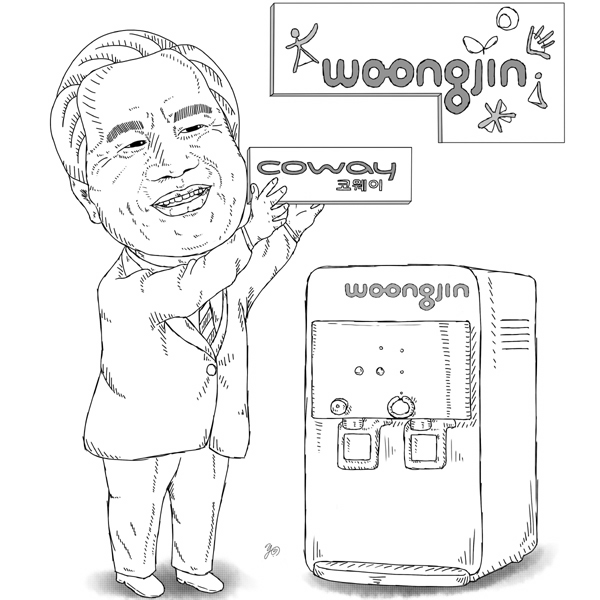

[이주의 인물] 윤석금 웅진 회장

웅진과 코웨이. 두 회사의 관계를 이야기한다는 건 윤석금 웅진그룹 회장의 지난 경영스토리 가운데 성공과 실패 그리고 재기를 모두 이야기하는 겁니다.

우선 코웨이는 지난 2013년에 웅진그룹에서 분리가 됐습니다. 2013년은 웅진그룹에게 악몽 같은 한해였는데요. 유동성 위기에 봉착한 웅진그룹은 그룹의 효자기업으로 불리는 웅진코웨이를 1조2000억원에 MBK파트너스에 매각했습니다. 사모펀드인 MBK는 웅진코웨이의 사명에서 웅진을 떼어내고 코웨이로 바꿨습니다.

국내 렌털 시장에서 가장 독보적인 모습을 보여줬던 ‘웅진’의 명성이 하루아침에 사라지는 순간이었죠. 사실 웅진코웨이는 웅진그룹의 상징과도 같은 존재였습니다. 웅진그룹은 한때 재계 순위 30위권까지 올랐던 적이 있는데요. 이 모든 원동력이 바로 웅진코웨이가 있었기에 가능했던 일이었죠.

한국의 렌털시장을 개척한 곳이 다름 아닌 웅진그룹이었습니다. 방문을 통해 소비자에게 밀접한 서비스를 전개하고 렌털기법을 적용한 사업모델로 대박을 터트렸죠.

2013년 유동성 위기로 웅진그룹은 웅진코웨이는 물론이거니와, 건설, 식품, 태양광, 저축은행까지 모두 잃게 됩니다. 현재 웅진그룹은 웅진씽크빅을 주축으로 웅진, 북센 등 몇 개 계열사로 구성된 소그룹이 됐습니다.

그러나 윤석금 회장은 다시 그룹을 예전 모습대로 재건하기 위해 2017년 연말부터 코웨이 인수를 줄기차게 목표로 삼고 있다고 말해 왔습니다.

그리고 지난 2016년에 웅진그룹은 자체적으로 정수기 렌털사업을 시작한 바 있습니다. 2013년 코웨이 매각 당시 5년간 웅진이 렌털 사업에 진출하지 않기로 약조했기 때문에 2016년부터 웅진은 해외시장인 터키에서 정수기 렌털사업을 전개했었습니다. 렌털 사업은 웅진그룹의 상징적인 핵심 사업입니다.

그리고 지난 10월29일 윤석금 회장은 코웨이를 다시 되찾게 됐습니다. 윤 회장이 기자간담회를 열고 “코웨이는 참 좋은 회사이며, 자식을 되찾은 기분”이라고 감회를 토로했습니다. 코웨이를 매각한 지 무려 5년7개월 만에 일입니다. 코웨이 인수를 발표하는 윤 회장은 기자간담회 내내 코웨이를 향한 애정을 숨기지 않았죠.

윤 회장은 이제 웅진그룹이 운영하고 있는 웅진렌탈과 코웨이를 사실상 합쳐 과거에 웅진코웨이의 명성을 되찾겠다는 청사진을 내놓았습니다. 사실 아직도 많은 사람들이 코웨이를 웅진코웨이로 알고 있습니다. 그만큼 브랜드 인지도는 여전한데요.

웅진그룹은 현재 방문판매 인력 1만3000명 정도를 두고 있는데 이번에 코웨이가 보유한 인력 2만명을 합치면 3만3000명의 방판 인력을 갖추게 됩니다. 사실 업계에서는 방판 전문인력을 구하고 양성하는 게 가장 어려운 일이라고 합니다.

다시 말해 3만3000명의 웅진과 코웨이의 전문인력은 국내 어떤 렌털 기업보다 가장 강력한 인적자원이 된 셈이죠. 요즘 가정에서는 정수기만 렌털하는 게 아니라 공기청정기, 비데까지 렌털 서비스를 씁니다. 또 매트리스, 건조기, 안마의자도 떠오르는 렌털 서비스가 되고 있죠.

윤석금 회장이 대한민국의 렌털시장을 개척한 만큼 이 시장을 가장 잘 알고 가장 잘 이끌 수 있어 보입니다.

다만 염려스러운 부분은 코웨이 인수가격을 어떻게 마련할지입니다. 이번에 쏟아내야 할 자금이 1조6850억원인데요. 웅진그룹은 스틱인베스트먼트로부터 5000억원을 조달하고 최대 2000억원을 웅진씽크빅 등이 진행하는 유상증자로 마련하겠다는 방침입니다.

웅진그룹이 약 1조원에 가까운 자금을 금융기관으로 빌려 코웨이를 인수하는 겁니다. 여기에 태양광 전문기업 웅진에너지를 매각하는 계획안도 가지고 있습니다.

이 때문에 재계에서는 윤 회장 등 웅진그룹 임원진이 코웨이 인수자금을 무리 없이 마련할 수 있을까 의문의 시선이 많습니다. 어떻게 해서든지 결국 1조원의 인수자금을 금융기관에서 빌려온다고 치면, 매년 웅진코웨이는 7% 가까운 매출 및 영업이익 성장을 노려야 합니다. 그래야 이자를 갚을 수 있는 수준이 되죠. 윤석금 회장이 이러한 재무적 리스크를 딛고 어떻게 웅진그룹을 재건할지 지켜볼 일만 남았습니다.

- 장은정 칼럼니스트

- 일러스트레이션 신영미