국내 벤처기업 가운데 창업 초기 단계에서 폐업하는 기업이 늘어나고 있어 정부 차원의 다양한 지원이 필요하다는 의견이 나왔다. 또한 창업하는 사람 중 63%가 생계를 위해 창업을 하고, 기회 추구형(혁신형) 창업은 21%에 그친다는 지적이다.

현대경제연구원은 최근 ‘벤처활성화 지원 정책 실효성 제고가 필요하다’라는 보고서를 통해 이같이 밝혔다.

엔젤투자규모, 美 0.5% 불과

한국벤처기업협회에 따르면 국내 벤처기업 수는 2006년 1만2218개에서 올해 2월 3만1204개로 늘었다. 국내 벤처캐피탈 투자 규모 역시 2006년 4조9000억원에서 지난해말 14조1000억원으로 세배 가까이 증가했다.

하지만 최근 들어 창업 3년 이내 벤처기업 비중은 급감하고 있다. 국내 벤처기업 중 창업 3년 이하의 비중은 2012년 27.1%에서 2014년 13.4%로 크게 줄었다. 창업 후 단기간 내에 폐업하는 기업이 많아졌기 때문이다.

연구원은 이 같은 현상을 창업 준비·초기 단계에 실효성있는 지원이 이뤄지지 않았기 때문으로 분석했다.

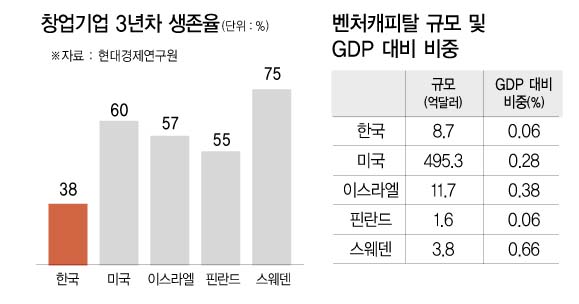

현재 국내에는 창업 초기 자금을 지원하는 엔젤투자와 투자자의 수가 선진국에 비해 적다. 한국의 엔젤투자 규모는 2014년 기준 미국의 0.5%, 투자자는 3% 수준에 불과하다. 벤처기업 중 엔젤투자를 받은 경험이 있는 기업도 전체의 1.8% 밖에 되지 않는다. 국내총생산(GDP) 대비 벤처투자자금 비중도 2014년 기준 0.06%(약 1조원) 수준에 머물러 있다.

조호정 현대경제연구원 동북아연구실 연구위원은 “국내 창업·벤처 투자자금은 빠르게 확충되고 있지만 미국, 이스라엘 등에 비해서는 규모가 여전히 작다”며 “기업들이 창업 초기 단계인 ‘죽음의 계곡’(Death Vally)을 극복하려면 정부의 모태펀드 등을 통한 지원 확대뿐만 아니라 신규 투자자금 원천이 꾸준히 발굴돼야 한다”고 말했다.

창업하는 사람 중 63%가 생계를 위해 창업을 하는 점도 문제점으로 지적됐다.

조호정 연구위원은 “한국의 창업 목적은 생계형이 63%로 미국(26%), 이스라엘(13%)과 비교하면 압도적으로 높았다”고 밝혔다. 기술이나 새로운 아이디어로 성공의 기회가 생겨 창업하는 기회 추구형(혁신형) 창업은 21%에 불과해 50%를 웃돈 미국이나 이스라엘, 핀란드, 스웨덴 등에 비해 크게 떨어졌다.

실패 후 재창업 사실상 불가능

이렇듯 생계를 위해 어쩔 수 없이 창업을 선택하는 경우가 많다 보니 창업에 대한 심리도 다른 나라와 비교해 위축된 상황이어서 실패에 대한 두려움을 느낀다는 응답자가 42%로 미국(29.7%)이나 스웨덴(36.5%), 핀란드(36.8%)보다 월등하게 높았다.

한국은 창업에 실패할 경우 재도전 할 수 있는 여건도 나빠 평균 재창업 횟수는 0.8회로 미국(1.8회)과 비교해 크게 낮았다.

창업 초기 자금의 중요 원천으로 인식되는 크라우드펀딩 발달도 지체되고 있다.

전세계 크라우드 펀딩 규모는 2010년 9000만달러에서 2015년 344억달러(약 38조9000억원)로 성장했고 크라우드 펀딩 플랫폼 수도 2014년말 기준 1250개에 달한다. 그러나 한국은 약 500억원 규모로 추정된다. 이는 전세계 시장의 0.13%에 수준이다.

창업을 위한 자금 조달 비중도 자기자금이 80%로 높다 보니 창업에 한번 실패하면 자금조달이 그만큼 어려워 재창업을 사실상 불가능하게 만들고 있는 실정이다.

조 연구위원은 “국내에 창업 인큐베이터, 엑셀러레이터 등이 꾸준히 설립되고 있지만 국제 경쟁력은 뒤쳐져 있는 만큼 다양한 창업 경진대회, 성공사례 개발 등을 통해 경쟁 문화를 확산해야 한다”고 주장했다.