해외 자동차업계가 과거 경영위기에 직면한 것은 높은 인건비와 낮은 생산성 때문이며, 협력적 노사관계가 기업별 구조조정 성패를 갈랐다는 주장이 나왔다.

한국경제연구원은 최근 미국 제너럴 모터스(GM)와 델파이, 프랑스 르노와 푸조·시트로앵(PSA) 등 해외 자동차 관련 기업 4곳의 구조조정 및 노사관계 사례를 조사한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

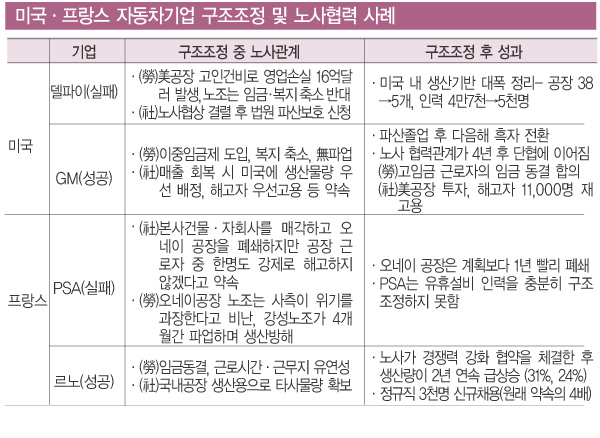

한경연은 구조조정 과정에서 노사가 서로 양보하고 생산성 향상에 힘을 모은 GM과 르노는 조기 정상화에 성공했지만, 발전적 노사관계가 정립되지 않은 델파이와 PSA는 국내 생산기반이 줄어 노사 모두가 패자가 됐다고 평가했다.

GM은 미국 자동차시장이 쪼그라들고 시장점유율마저 하락하자 2005년부터 매년 대규모 적자를 냈고, 결국 2008년 구제금융 신청을 거쳐 2009년 법적 구조조정 절차를 밟았다.

2006∼2007년 당시 GM의 시간당 노동비용은 70.5달러로 도요타(47.6달러), 혼다(43.0달러) 등 경쟁사보다 1.5배 높았다.

회사가 존폐 위기에 몰리자 GM 노사는 상호 양보해 경영정상화를 추진했다.

노조는 신입사원 임금을 기존직원의 절반으로 낮추는 이중임금제 도입과 함께 퇴직자 연금·의료혜택 축소, 해고 시 평균임금의 95%를 지급하는 잡뱅크제 폐지 등에 동의했고 향후 6년간 파업하지 않기로 했다.

이에 사측은 향후 미국 시장 회복과 경영 개선으로 생산량이 늘면 미국에 물량을 먼저 배정하고 해고자를 우선 고용하겠다고 약속했다.

또 경영손실에 대한 책임분담 차원에서 경영진을 교체하고 기존 주주의 주식을 전액 감자했다.

구조조정 후 GM의 시간당 노동비용은 56달러(2011년 기준)로 약 20% 감소해 경쟁사 도요타(55달러)와 비슷해졌다.

GM은 2010년 흑자로 전환했으며, 사측은 2011년까지 미국에 46억달러를 투자하고 해고직원 중 1만1000명을 재고용하는 등 약속을 이행했다.

르노의 경우 2012년 유럽 매출액이 전년 대비 11.0% 줄고 영업이익은 10분의 1로 급감하는 등 경영위기를 겪었다.

당시 프랑스는 유럽 자동차 제조 10개국 중 생산성이 5위였지만 제조업 노동비용은 독일에 이어 두번째로 높았다.

노사는 9개월간 협의해 경쟁력 강화 합의안을 도출했다. 노조는 고용 7500명 순축소, 3년간 임금 동결, 근로시간 연장, 근무지 변경 유연성 향상 등을 양보하고 사측은 닛산·다임러·피아트 등 제3자 생산물량을 끌어와 르노 프랑스 생산량을 30% 이상 늘리고 국내 공장을 전부 유지하기로 한 것이다.

이후 르노의 프랑스 생산량은 2014년 31%, 2015년 24% 늘었고 사측은 2015∼2016년 당초 약속한 인원(760명)의 4배에 달하는 정규직 3000명을 신규 채용했다.

델파이는 미국 완성차업체들의 북미판매 부진, 모기업 GM의 부품 해외조달 등으로 인해 2003년부터 매출이 정체되고 생산비 부담이 가중됐다.

2005년 상반기 영업손실이 6억1000만달러로 불어나자 사측은 노조에 임금 60% 삭감 및 의료·연금혜택 축소를 요청했다.

그러나 노사 협상이 결렬되자 사측은 2005년 10월 법원에 파산보호신청을 했다.

파산보호 졸업 후 델파이의 매출액과 영업이익은 수직 반등했지만 파산 전과 비교해 미국 내 근로자는 4만7400명에서 5000명으로, 제조공장은 37개에서 5개로 각각 줄었다. 또 생산·숙련직의 91%가 저임금 국가에 있는 고용구조로 바뀌었다.

PSA 역시 유럽의 국가 부채위기와 경기침체 여파로 2012년 유럽 매출이 2007년 정점에 비해 22.6% 줄고 영업손실이 사상 최저치를 기록했다.

프랑스 공장가동률이 61%까지 떨어지면서 유휴설비와 인력을 감당하기 어려워지자 2012년 6월에는 오네이 공장을 2014년 폐쇄하는 계획을 발표했다.

그러나 사측의 자구안을 놓고 노사간 협상이 결렬되고 파업 사태까지 벌어지면서 공장 생산능력은 1일 250대에서 40∼50대로 현저히 하락했다.

경영진과 노조가 서로 형사고발을 벌이는 사이 오네이 공장은 충분한 구조조정을 거치지 못한 채 계획보다 1년 빨리 폐쇄됐다.