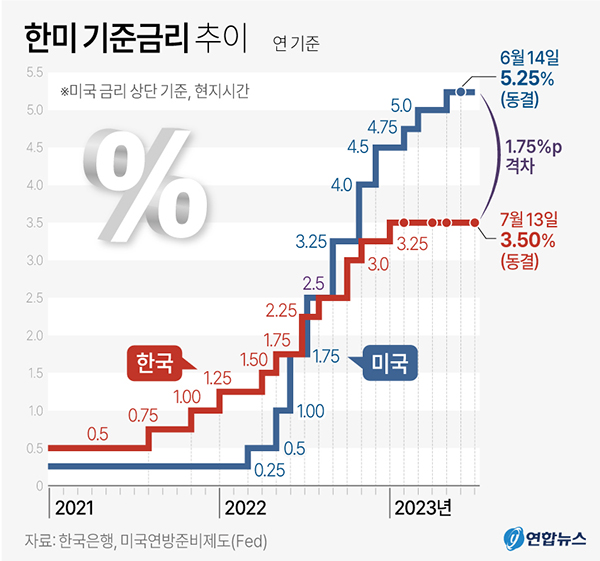

한국은행이 지난 2·4·5월에 이어 기준금리를 다시 3.50%로 묶었다. 한은 금융통화위원회는 지난 13일 열린 통화정책방향 회의에서 현재 기준금리(연 3.50%)를 조정 없이 동결했다.

지난달 소비자물가 상승률(작년 동월 대비 2.7%)이 21개월 만에 2%대로 떨어진 상태에서, 굳이 무리하게 금리를 더 올려 수출 부진과 새마을금고 사태 등으로 불안한 경기와 금융을 더 위축시킬 이유가 없다고 판단한 것으로 해석된다. 다만 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 이달 말 예상대로 정책금리(기준금리)를 0.25%포인트 더 올리면 한·미 금리차가 사상 초유의 2.00%포인트까지 벌어지게 된다.

앞서 2020년 3월 16일 금통위는 코로나19 충격으로 경기 침체가 예상되자 기준금리를 한 번에 0.50%p 낮추는 이른바 ‘빅컷’(1.25→0.75%)에 나섰고, 같은 해 5월 28일 추가 인하(0.75→0.50%)를 통해 2개월 만에 0.75%포인트나 금리를 빠르게 내렸다.

이후 무려 아홉 번의 동결을 거쳐 2021년 8월 26일 마침내 15개월 만에 0.25%포인트 올리면서 이른바 ‘통화정책 정상화’에 나섰다.

그 뒤로 기준금리는 같은 해 11월, 지난해 1·4·5·7·8·10·11월과 올해 1월까지 0.25%포인트씩 여덟 차례, 0.50%포인트 두 차례 등 모두 3.00%포인트 높아졌다. 하지만 2021년 8월 이후 약 1년 반 동안 이어진 금리 인상 기조는 사실상 지난 2월 동결로 깨졌고, 3.5% 기준금리가 이날까지 거의 6개월 동안 유지되고 있다.

한은의 이번 동결 결정으로 한국(3.50%)과 미국(5.00∼5.25%)의 금리차는 1.75%포인트로 유지됐다. 이미 역대 최대 격차지만, 연준이 오는 26일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 예상대로 베이비스텝(0.25%포인트 인상)을 밟으면 금리차는 2.00%포인트(한국 3.50%·미국 5.25∼5.50%)로 벌어진다.

달러와 같은 기축통화(국제 결제·금융거래의 기본 화폐)가 아닌 원화 입장에서 기준금리가 미국보다 크게 낮아지면, 더 높은 수익률을 좇아 외국인 투자 자금이 빠져나가고 원화 가치가 떨어질 위험이 커진다. 그러나 금리차가 1.75%포인트까지 벌어진 이후에도 외국인 채권 자금은 계속 유입되고 환율도 상대적으로 안정됐다.

이창용 한은 총재는 이날 금통위 직후 열린 기자간담회에서 통화정책에 영향을 줄 수 있는 가장 큰 변수로는 가계부채와 환율 변동성을 꼽았다. 그는 “금통위원 6명 모두 기준금리를 3.75%로 추가 인상할 가능성을 열어둬야 한다는 의견을 냈다”며 “특히 외환시장이 어떻게 변할지, 가계부채가 어떻게 움직일지를 봐야 한다”고 말했다.

상당수 전문가는 현재 상황에서 금리차가 2.00%포인트에 이르러도, 외국인 자금이나 환율 흐름이 요동칠 가능성이 크지 않다는 데 동의하는 분위기다.

김동헌 고려대 경제학과 교수는 “미국이 한 번 더 금리를 올려 금리차가 2.00%포인트로 더 벌어져도, 급격한 자본 유출 등의 가능성은 없다고 본다”며 “과거 외환위기 때처럼 우리나라 경제 상황이 매우 좋지 않으면 환율이 갑자기 뛰겠지만, 지금 그런 상황은 아니다”라고 진단했다.

주원 현대경제연구원 경제연구실장도 “과거 외환위기 이후 미국 기준금리가 한국보다 높았던 시기가 세 차례 정도 있었는데, 당시 원‧달러 환율이 다 1300원을 밑돌았다”며 “원‧달러 환율에 금리 차이로만 설명되지 않는 부분이 많다”고 강조했다. 다만 주 실장은 “미국이 9월에도 금리를 올리면, 한은도 인상을 고려해봐야 한다”며 “환율 때문은 아니더라도 금융시장이 2.25%포인트의 격차를 쉽게 받아들이기 어려울 수도 있다”고 우려했다.